¿Está cometiendo Rusia un genocidio en Ucrania?

Existe una amenaza real de que Rusia cometa un genocidio en Ucrania. A medida que surgen pruebas de crímenes de guerra, hay razones para creer que ya puede estar ocurriendo.

“Las fuerzas de Rusia han cometido crímenes de guerra en Ucrania”, declaró el pasado 23 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Blinken citó como prueba de su acusación la destrucción por parte de Rusia de “edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, infraestructuras críticas” y un hospital de maternidad en la ciudad asediada de Mariúpol.

Rusia ha matado al menos a 1 189 civiles y ha herido a otros 1 901 ucranianos desde que comenzó su ataque a Ucrania en febrero de 2022, según las Naciones Unidas. Es probable que el número real de muertos sea mucho mayor.

Este tipo de ataques a civiles durante el conflicto se consideran crímenes de guerra, según el derecho internacional.

Pero los crímenes de guerra suelen ir acompañados de otros crímenes atroces, un término jurídico que también abarca la limpieza étnica, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.

Y, de hecho, hay pruebas de que Rusia también ha cometido crímenes contra la humanidad, o ataques generalizados contra la población civil de Ucrania. Estos ataques incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y torturas.

También incluyen las deportaciones masivas de ucranianos a Rusia que, según se informa, está llevando a cabo el Kremlin en el este de Ucrania.

Algunos observadores advierten de que esta violencia tiene el potencial de convertirse en un genocidio, sobre todo teniendo en cuenta la propaganda rusa y la destrucción física de Mariúpol y otras ciudades.

Los funcionarios ucranianos afirman que el genocidio ya ha comenzado. “El bombardeo aéreo de un hospital infantil”, dijo el presidente Volodímir Zelenski el 9 de marzo de 2022, “es la prueba definitiva de que se está produciendo un genocidio de ucranianos”.

Otros expertos no están de acuerdo, y a veces argumentan que la violencia rusa no cumple los requisitos legales del genocidio.

Sin embargo, dada la magnitud de la violencia rusa en Ucrania, las advertencias de genocidio deben tomarse en serio.

El área de estudios sobre genocidios, en el que he trabajado durante mucho tiempo, ha desarrollado marcos para evaluar la amenaza de genocidio en situaciones tan volátiles como esta. Estas herramientas, incluida una utilizada por la ONU, indican que Ucrania corre un riesgo considerable de estar sufriendo genocidio.

Precedente histórico

Genocidio se refiere a “actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Estos actos no solo implican el asesinato de personas, sino que tratan de destruir al grupo objetivo causando “graves daños físicos o mentales”, creando “condiciones de vida” duras, impidiendo los nacimientos y “transfiriendo por la fuerza” a los niños a otro grupo.

Un factor de predicción del genocidio es un historial de violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes atroces, incluido el genocidio.

Rusia tiene un largo historial de violencia masiva contra los ucranianos y otros grupos.

Tal vez lo más infame sea que la Unión Soviética promulgó políticas agrarias que provocaron escasez de alimentos y una hambruna que mató a millones de ucranianos entre 1932 y 1933. Esto se conoce como el Holodomor, una palabra ucraniana que significa “muerte por hambre”.

Otras atrocidades soviéticas incluyen la deportación forzada de grupos nacionales y étnicos y las purgas políticas masivas.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cometió violencia masiva contra la población civil en Chechenia, Georgia y Siria. Bombardeó y arrasó ciudades como Grozni en 1995 y Alepo en 2016.

Conmoción política

El genocidio y los crímenes atroces también están fuertemente correlacionados con la agitación política, especialmente la guerra. Dicha agitación desestabiliza la sociedad y la hace menos segura, especialmente para los grupos de personas vulnerables a los que se puede culpar de la inestabilidad política o económica.

Se han producido genocidios durante conflictos mundiales, como el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, y el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

Y también hay genocidios asociados a la conquista colonial y a la invasión, como la destrucción de los pueblos indígenas de América del Norte.

Países como China y Camboya también han emprendido proyectos de ingeniería social que han dado lugar a genocidios.

Rusia ha experimentado una serie de conflictos políticos, incluyendo la crisis económica actual. La invasión rusa de Ucrania es el tipo de conflicto armado que suele asociarse a los crímenes atroces.

Ideología y demonización

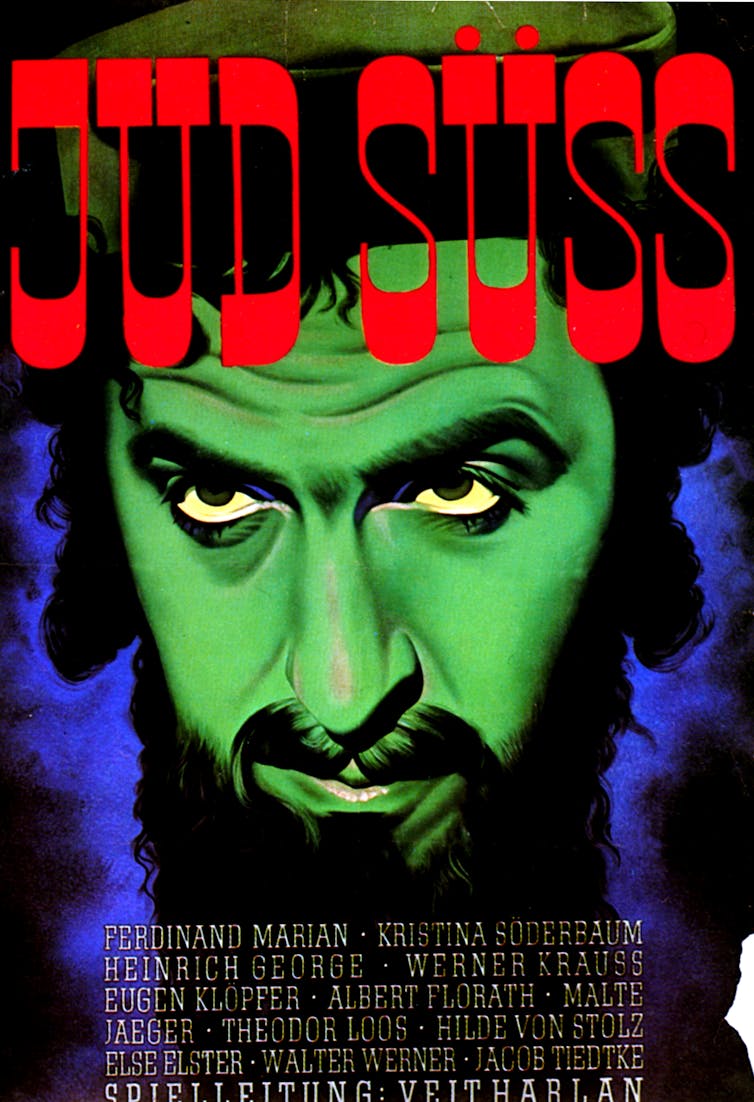

El genocidio se justifica mediante la propaganda y un lenguaje que devalúa y demoniza a las poblaciones objetivo. Los ejemplos históricos abundan, desde las caricaturas coloniales europeas de los indígenas “brutos” y “salvajes” hasta las representaciones nazis de los judíos como ratas.

Rusia utiliza este tipo de lenguaje demonizador para justificar su invasión de Ucrania. En primer lugar, Rusia describe su violencia como necesaria para “desnazificar” Ucrania. El presidente Vladimir Putin, por ejemplo, se ha referido a los dirigentes ucranianos como una “banda de drogadictos y neonazis”.

Y en segundo lugar, Putin ha sugerido que la identidad ucraniana no es real y que, históricamente, “rusos y ucranianos son un solo pueblo –una nación, de hecho”.

Comprender el riesgo

Probar la intención genocida es difícil, especialmente en un tribunal. Esto es evidente en los debates actuales –incluido un caso judicial en curso en la Corte Internacional de Justicia– sobre si Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohingya, un grupo minoritario musulmán.

Pero puede inferirse por patrones de violencia coincidentes con la definición de genocidio legal.

¿Ha llevado a cabo Rusia actos genocidas?

Rusia ha atacado y matado a civiles y, al parecer, ha deportado a Rusia a cientos de miles de ucranianos, incluidos niños. Y ha bombardeado un hospital de maternidad.

También ha generado “duras condiciones de vida” en partes de Ucrania. Ha destruido el suministro eléctrico y de agua, ha privado a los ucranianos de alimentos y ayuda humanitaria y ha desplazado a más de 10 millones de personas dentro y fuera de Ucrania.

Rusia pretende apoderarse y rusificar el Donbas y otras partes del este de Ucrania, donde, si se le toma la palabra a Putin, borrará una identidad ucraniana “imaginaria”.

Existe un riesgo significativo de que Rusia cometa un genocidio en Ucrania. De hecho, es posible que ya haya comenzado.![]()

Alexander Hinton, Distinguished Professor of Anthropology; Director, Center for the Study of Genocide and Human Rights, Rutgers University – Newark

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

¿Puede la invasión de Ucrania intensificar la ciberguerra?

Hace unas semanas analizábamos la situación de amenaza híbrida que se estaba dando en Ucrania. Comentábamos que este tipo de amenazas podían sustituir a un conflicto bélico tradicional o ser la antesala o preparación de uno de ellos.

Por desgracia se ha demostrado que estamos en el segundo escenario. Ahora, hay que analizar, además de los factores habituales de un conflicto bélico (humanitarios, militares, geopolíticos, económicos) los riesgos para la ciberseguridad que esta situación supone.

La Guerra del Golfo de 1991 se ha considerado la primera guerra televisada en directo. La invasión de Ucrania podría convertirse en el primer conflicto en el que internet constituye un espacio más de la contienda.

Desinformación y propaganda

La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a ocurrir a partir de ahora en el ciberespacio? A corto plazo, se observará una intensificación en las campañas de desinformación y propaganda de los diferentes agentes involucrados.

Es necesario ser muy cuidadoso con la información que nos llega sobre la invasión, con las fuentes de las que procede y con los mecanismos para cotejarla si no queremos contribuir a la difusión de bulos o noticias falsas, ya que es uno de los frentes en los que más se está dando la batalla estos días.

Hay que tener en cuenta que Putin todavía espera poner de su lado a la población prorrusa que vive en Ucrania y justificar sus acciones ante los propios ciudadanos rusos. El daño reputacional que ya le ha hecho a su país parece irreparable fuera de las fronteras rusas, pero la dimensión interna es esencial ahora mismo para él. Mientras tanto, Ucrania necesita ayuda del resto de Europa y del mundo. Y que los ciudadanos rusos comprendan lo que está sucediendo y no se dejen engañar por su gobierno.

Alto riesgo de ciberataques

Todos los gobiernos y empresas están alertando estos días del riesgo elevado de sufrir ciberataques en todos los países. Y por ese motivo, se está intentando incrementar el nivel de seguridad con medidas de protección y detección adicionales.

La ola de ciberataques a infraestructuras críticas ucranianas –centrales nucleares o eléctricas, potabilizadoras y depuradoras de aguas, centros de distribución de gas, antenas y torres de comunicaciones, ferrocarriles, etc.– que se esperaba hace unas semanas no se ha producido todavía.

En un escenario de conflicto bélico tradicional es mucho más sencillo para el ejército ruso bombardear estas instalaciones y usar medios convencionales para inutilizarlas que recurrir a sofisticados ciberataques. Además, la atribución no es un problema, ya no se esconden, ya no niegan lo que están haciendo. Eso sí, es posible que en algún momento decidan pasar a utilizar ciberataques (por ejemplo, para incomunicar ciudades, impedir la movilidad de los ciudadanos o dejarles sin agua o energía) para minimizar el grado de destrucción física del país y no tener tanto trabajo de reconstrucción cuando todo pase.

También parece probable que el Gobierno ruso decida en algún momento extender la contienda por medios cibernéticos hacia agentes que, hasta ahora, por motivos puramente geográficos, están teniendo menos protagonismo.

Hay que recordar que la invasión de Ucrania tiene que ver no solo con la relación entre Rusia, Ucrania y Europa, sino también con Estados Unidos. La única manera de involucrar a este país directamente en el conflicto y de contraatacar, por ejemplo, por las sanciones económicas impuestas, será lanzar ciberataques que tengan impactos económicos directos o indirectos de similar magnitud. Por ejemplo, atacando a bancos y otras infraestructuras críticas o grandes empresas.

Este tipo de represalias, obviamente, también se tomarían contra países europeos y de su esfera. Y podrían realizarse directamente desde fuerzas del Estado o desde grupos afines que ya han mostrado su apoyo a la “causa rusa” (algunas de las mayores mafias del cibercrimen actuales son mayoritariamente rusas y apoyan a Putin).

Otras dimensiones del problema

Además de estos factores, más o menos esperables, en la ciberguerra que está arrancando estos últimos días se han dado situaciones completamente novedosas que merece la pena comentar.

Por ejemplo, Anonymous, un grupo de hacktivistas sin jerarquía ni ideología reconocidas que se fundó a principios de este siglo, ha declarado la guerra a Rusia por su invasión de Ucrania.

De momento ha sido una maniobra más propagandística que efectiva, pero es cierto que Anonymous se ha atribuido diferentes ataques de denegación de servicio a medios de comunicación rusos y páginas web gubernamentales. E incluso al yate de Putin. Es probable que la mayor parte de las acciones de este colectivo tengan este cariz propagandístico y de desmoralización, pero es un nuevo agente del que tendremos que estar pendientes en las próximas semanas.

Otro nuevo actor es el denominado IT Army, un grupo de especialistas en ciberseguridad que se organizan a través de un canal de Telegram creado por el Gobierno de Ucrania y que trabajan de manera voluntaria.

En principio, el objetivo de esta “armada tecnológica” es ayudar a proteger las infraestructuras ucranianas de los ciberataques rusos, pero también se ha pasado al contraataque. Ha compartido una lista detallada de objetivos rusos contra los que lanzar ataques de denegación de servicio. Se trata, principalmente, de ganar la batalla de la propaganda consiguiendo que sitios web de importantes medios de comunicación, empresas o el Gobierno ruso no estén disponibles. También hay que seguir de cerca la evolución de esta iniciativa, que parece que se está extendiendo hacia objetivos en Bioelorrusia.

Por último, un caso curioso es el que se ha producido en relación con el grupo criminal Conti, que opera uno de los tipos de ransomware más extendido en los últimos meses, basado en la doble extorsión (piden rescate para descifrar los datos y también para no publicarlos).

Este grupo se ha manifestado públicamente a favor de Rusia en la invasión de Ucrania y ha anunciado su intención de lanzar ataques con su ransomware contra víctimas de perfil alto en Occidente. Alguno de sus miembros, previsiblemente ucraniano, ha publicado una gran cantidad de información sobre el grupo y su manera de trabajar como chats internos, código o estrategias para escoger a sus víctimas. No se descartan situaciones similares en el futuro en esta u otras mafias relacionadas con el cibercrimen en las que conviven partidarios y detractores de Putin.

Vigilantes ante lo que pueda suceder

La guerra no tiene un guión, así que no queda más que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pocos analistas predecían hace unas semanas un conflicto bélico de la dimensión del actual, así que suponer que podemos predecir lo que ocurrirá en las siguientes en el aspecto cibernético es poco realista.

No podemos, ni más ni menos, que estar preparados para lo que venga. Y mantener el nivel de alerta elevado, porque el riesgo de incidentes, efectivamente, es muy alto. De momento Rusia se ha centrado en la amenaza nuclear al hablar de represalias. Sinceramente, esperemos que pronto la sustituya por la amenaza tecnológica, en la que tenemos muchas más opciones de minimizar los impactos de los ataques que finalmente se lleven a cabo.![]()

Marta Beltrán, Profesor Titular de Universidad, Universidad Rey Juan Carlos

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Rusia ataca Ucrania: así empieza una guerra en el siglo XXI

Tras semanas de amenazas, la madrugada del 23 de febrero nos despertaron las notificaciones de medios de comunicación en nuestros teléfonos móviles: la invasión de Ucrania por parte de Rusia acababa de empezar. Aunque haya que remontarse casi una década para el origen del conflicto, este se ha agravado en 2022 hasta tal punto de estar viviendo una guerra europea en pleno siglo XXI.

¿Por qué se produce el ataque? Tres posibles factores

Al estudiar las Relaciones Internacionales, solemos distinguir tres tipos de factores que influyen en el comportamiento de un Estado hacia los demás.

El primero engloba las características individuales de los líderes: su personalidad, rasgos psicológicos, ideología o visiones del mundo. Como ha quedado claro en los últimos discursos de Putin, su decisión ha estado movida en gran parte por un nacionalismo imperialista que no acepta que los territorios del antiguo Imperio Ruso tengan derecho a alejarse de la influencia de Moscú.

Pero también existen elementos aún más subjetivos y emocionales: el deseo de revancha por las humillaciones que, según Putin, habría sufrido Rusia a manos de Occidente, especialmente en los años posteriores a la disolución de la URSS en 1991. El ejemplo más claro fueron las sucesivas ampliaciones de la OTAN hacia el antiguo bloque comunista, que Moscú ha sido incapaz de frenar.

El segundo tipo de factores se refiere a las características internas del país, como su régimen político. En el caso de Rusia, su sistema cada vez más autoritario hace que no existan contrapesos institucionales (parlamento u oposición) capaces de frenar los impulsos de sus dirigentes. Los límites a la libertad de expresión también hacen difícil que la ciudadanía obtenga información veraz sobre la guerra, o que pueda manifestarse libremente en contra de ella.

Finalmente, existen factores estructurales como la transición desde un orden internacional unipolar (con EE.UU. como superpotencia hegemónica, tras el fin de la Guerra Fría) a otro multipolar, donde China, Rusia y otros países ya son capaces de adoptar una posición más asertiva o incluso agresiva para exigir que se respeten sus intereses.

De la anexión de Crimea al separatismo de Donetsk y Lugansk

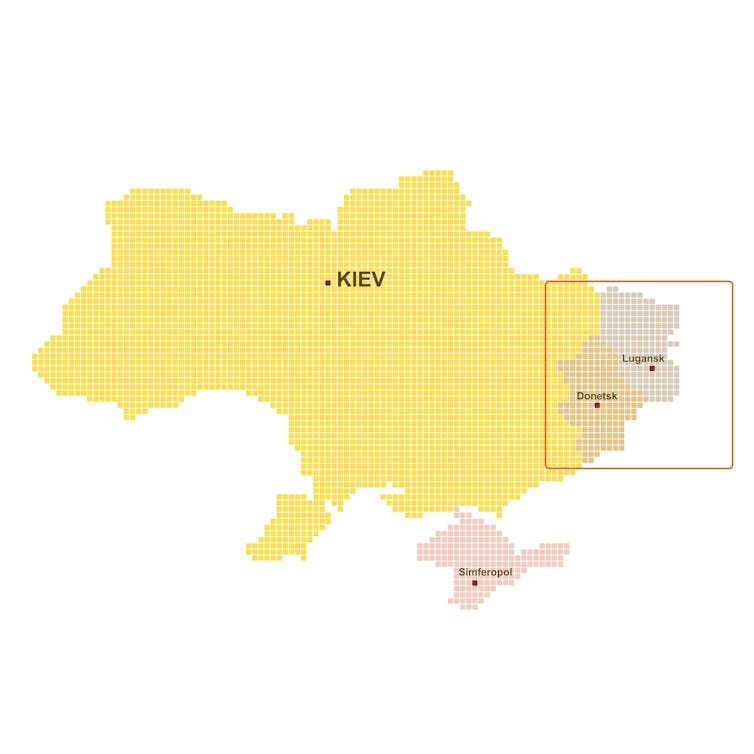

Esta ofensiva rusa parte de una intervención militar anterior, que lleva ocurriendo desde 2014, aunque a menor escala: la ocupación de la península de Crimea (que después se anexionó Rusia) y la guerra en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde Rusia ha alentado y armado a una insurgencia separatista, que lleva desde entonces luchando contra el ejército ucraniano.

El origen de estas intervenciones fue la revolución del Euromaidán, que acabó con el derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovich (más favorable a los intereses de Moscú) y la llegada al poder de un gobierno que aspiraba a ingresar en la UE y la OTAN, para alejarse definitivamente de la influencia rusa.

Ante este giro en el país vecino, Putin ordenó la ocupación de Crimea para evitar perder su base naval de Sebastopol, a la vez que fomentaba el separatismo en las regiones orientales, cuya población es culturalmente más cercana a la rusa.

Las milicias armadas del Donbass, que en estos años han recibido también apoyo directo del ejército ruso, terminaron declarándose “Estados independientes” con el nombre de Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, las cuales ahora han sido reconocidas por Moscú.

Sin embargo, su única finalidad ha sido desestabilizar al Estado ucraniano e impedir que finalmente se incorpore a la OTAN y no “proteger a la población civil”, como argumenta el Kremlin, puesto que los habitantes de estas regiones son quienes más han sufrido desde el inicio del conflicto.

¿Cuál puede ser la estrategia de Rusia?

Aunque no está claro cuáles son los objetivos últimos del Kremlin (una operación de castigo contra Ucrania, la ocupación de todo el Donbass o la invasión del país entero), la decisión de lanzar este ataque parece absurda, irracional y contraproducente incluso para los intereses que venía defendiendo Moscú.

La superioridad del ejército ruso frente al ucraniano (a pesar del armamento enviado por los países occidentales) puede hacer posible la conquista en un plazo relativamente breve. Además, aunque la OTAN haya desplegado tropas en los países vecinos, parece improbable que intervengan contra una potencia nuclear como Rusia, más aún teniendo en cuenta que Ucrania todavía no es miembro de la alianza.

Sin embargo, como sabemos por la experiencia de EE.UU. en Afganistán o Irak, el verdadero problema de Rusia (en caso de que se produzca una invasión completa de Ucrania) sería cómo mantener a largo plazo la ocupación de un territorio donde la población no los apoya y que podría crear una insurgencia armada para expulsarlos.

Por otra parte, Moscú venía reclamando el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, que le permitían exigir a Ucrania una autonomía para Donetsk y Lugansk, así como el reconocimiento de la cultura y lengua rusas. Tras el reconocimiento ruso de las autoproclamadas “repúblicas” separatistas, este proceso queda definitivamente enterrado.

En cuanto a la ampliación de la OTAN hacia Europa Oriental, a la que Rusia lleva oponiéndose con firmeza desde los años 90, esta guerra contribuirá sin duda a reforzar la importancia de la Alianza Atlántica.

El temor a la agresividad rusa hará que cada vez más países tengan interés en quedar bajo el paraguas de seguridad occidental, justificando la necesidad de mantener una organización creada en la Guerra Fría para hacer frente a la URSS.

Este artículo fue publicado originalmente por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). ![]()

Javier Morales Hernández, Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

¿Qué hay detrás del despliegue de tropas rusas en Ucrania?

Stefan Wolff, University of Birmingham y Tatyana Malyarenko, National University Odesa Law AcademyEl reconocimiento por parte del presidente ruso Vladimir Putin de la independencia de las dos repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk se produjo tras una surrealista transmisión en directo de una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin. Sentado frente a los 13 miembros del consejo, Putin engatusó y discutió mientras, uno a uno, sus más altos funcionarios –entre ellos Dmitri Medvédev, expresidente y ex primer ministro, y el ministro de Asuntos Exteriores del país, Serguéi Lavrov– subían al atril para dar a su jefe “razones” para el reconocimiento formal de las dos repúblicas al este del país como estados independientes.

Tras esta decisión, autorizó a las tropas rusas a cruzar a las repúblicas como “mantenimiento de la paz”. También se informó de que los tratados de reconocimiento otorgan a Rusia el derecho a establecer campamentos militares allí.

Culpando de la decisión a Ucrania y a los gobiernos occidentales –sobre todo a Estados Unidos– que “controlan” a Ucrania, Putin cuestionó en más de una ocasión la propia legitimidad de la existencia de Ucrania como estado-nación, y planteó un argumento muy similar a un ensayo que publicó en la web del Kremlin en julio de 2021, “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos”.

Putin describió el reconocimiento como el paso decisivo de una verdadera “gran potencia” que hace valer sus intereses y protege a las comunidades “afines” vulnerables. Pero la táctica plantea más preguntas que respuestas. La más obvia de ellas es si se trata del fin de la crisis actual, o al menos del principio del fin de la misma.

Una lectura optimista sería que el reconocimiento ofrece una salida para todos. Putin salva la cara humillando a Ucrania y a Occidente, pero evita una guerra a gran escala y los costes humanos y económicos que ello supondría para Rusia.

Si se toma esto al pie de la letra –que Putin solo está interesado en proteger los derechos de las dos repúblicas prorrusas–, aceptar el reconocimiento evitaría a Ucrania una gran confrontación militar con Rusia. También significaría que Kiev evitaría las dificultades políticas internas y los costes socioeconómicos que supondría para el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi y su gobierno una aplicación del profundamente impopular acuerdo de Minsk de 2015.

Al igual que en Georgia tras la invasión de 2008 –y con Crimea tras su anexión por parte de Rusia en 2014– el reconocimiento podría conducir a una estabilización gradual en las regiones. Ninguna de las partes tiene que seguir discutiendo sobre la aplicación del acuerdo de Minsk. El estancamiento al que se había llegado en este proceso dejaría de ser una fuente de tensión y reproches mutuos.

Pero esta es una suposición demasiado optimista. Sería una lectura errónea del momento quizá más peligroso para la seguridad europea y mundial desde el final de la guerra fría.

Por mucho que uno anhele desesperadamente un resquicio de esperanza en la situación actual, el hecho es que el reconocimiento por parte de Rusia de las dos repúblicas escindidas es otra gran violación del derecho internacional. Las sanciones occidentales se están introduciendo ahora y pueden incluir medidas completas y más punitivas. Los anteriores desacuerdos entre la UE, Estados Unidos y el Reino Unido sobre la gradación de las sanciones parecen haberse superado.

Las acciones rusas han reforzado, en todo caso, la determinación de Occidente, como se desprende de las respuestas inmediatas de países como el Reino Unido y Alemania, que ha anunciado que no autorizará el gasoducto ruso Nord Stream 2.

¿Un peligroso nuevo comienzo?

La crisis actual va más allá del estatus de “ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk”, como se denominan los territorios en el acuerdo de Minsk. No resuelve las tensiones más amplias entre Rusia y Occidente sobre el futuro orden de seguridad europeo.

Es obvio que Putin se ha convencido de que la continuidad del estatus de Donetsk y Lugansk como estados de facto dentro de Ucrania –y por tanto como instrumento de influencia sobre Ucrania y, por extensión, sobre sus socios occidentales– había dejado de servir a los propósitos de Rusia. Pero su discurso televisado de una hora de duración ha dado pocos motivos para el optimismo respecto a que su reconocimiento haya puesto fin a la “cuestión ucraniana”.

Significativamente, el discurso de Putin se centró mucho más en los problemas más amplios de las relaciones ruso-ucranianas que en el problema de las dos repúblicas del Donbás. El presidente ruso reiteró una agenda mucho más amplia que vincula claramente la situación en Ucrania con su desafío general al orden internacional. Merece la pena examinar más detenidamente varios fragmentos a este respecto.

Según Putin, Ucrania –como resultado del trazado de las fronteras soviéticas en las décadas de 1920, 1940 y 1950– se convirtió en una construcción territorial “artificial”. Tras el colapso de la URSS, terminó con “territorios históricamente rusos” habitados por rusos étnicos cuyos derechos son violados en la Ucrania contemporánea.

Putin también afirmó que estas violaciones se han debido en gran parte a que Ucrania es un Estado fallido en el que las decisiones las toman autoridades corruptas que están bajo el control de “capitales occidentales”. Pero, quizá lo más importante, repitió que Ucrania, al acercarse a la OTAN, ya ha creado amenazas para Rusia a las que esta debe responder.

Junto con la firma y la ratificación inmediata de los “tratados de amistad” entre Rusia y las repúblicas separatistas ahora reconocidas y la decisión de trasladar las tropas rusas a las repúblicas recién reconocidas, el discurso de reconocimiento de Putin y su tono hacen mucho más probable, por tanto, que se trate, en el mejor de los casos, de un breve interludio en una crisis continua y cada vez más profunda.

En términos más realistas, el reconocimiento y las acciones emprendidas inmediatamente después señalan una dramática escalada por parte de Rusia. El historial de Putin desde 2008 no debería dejar a nadie con dudas sobre el hecho de que esta crisis está lejos de terminar.![]()

Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham y Tatyana Malyarenko, Professor of International Relations, National University Odesa Law Academy

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

El conflicto entre Rusia y Ucrania explicado con sencillez

En la mañana del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania, país vecino. Es la primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania.

Nacimiento de la URSS

Rusia es la nación más grande de la tierra, un verdadero continente. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Ese estado nació cuando, después de la Revolución de 1917, el Imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de sus cenizas: Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia y, por supuesto, la república de Rusia.

Rusia se convirtió en el primer Estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia.

Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban. En unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia.

La historia de Ucrania

En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se considera el inicio de Rusia. Cuando, en el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se la consideraba mero dialecto de la rusa, la cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio y, cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un Estado independiente.

La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable: se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua. Pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna, llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la URSS y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo a casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguió expulsarlos del país, junto con el ejército de la URSS.

Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país: producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó, en un referéndum masivo, a favor de su consolidación como Estado propio.

El siglo XXI

El camino para la paz y la prosperidad estaba aún lejos. Ucrania es un país muy grande, donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha indecisión acerca del camino que tenía que tomar Ucrania: ir hacia la Unión Europea y occidentalizarse o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas.

Aprovechando una crisis política en Ucrania en 2014, con manifestaciones y violencia callejera, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima (sin uniforme) la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania. También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia (Donetsk y Lugansk), que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Los intentos de acuerdo en la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho.

Durante años la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse en la ultraderecha. Hay que recordar que, paradójicamente, es Putin quien se ha convertido en un modelo para la ultraderecha en Europa y el mundo. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania. Hasta este 24 de febrero, cuando se ha decidido a lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación.

¿Por qué Vladimir Putin no ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania? Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. Pero los rusos también consideran a Ucrania un “hermano menor”. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos, representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional.![]()

José María Faraldo Jarillo, Historiador, Universidad Complutense de Madrid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Cómo el reconocimiento por Rusia de Donetsk y Lugansk infringió el derecho internacional y preparó la invasión

Antes de que Rusia comenzara su invasión de Ucrania, “reconoció” dos partes del este de Ucrania como estados soberanos: las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ese reconocimiento es ahora fundamental para lo que dicen tanto Rusia como Occidente sobre la invasión.

¿Por qué es tan importante este tipo de reconocimiento estatal y cómo desafía el derecho internacional?

El derecho internacional y la condición de Estado

El derecho internacional tiene normas sobre lo que se considera un Estado y, por lo tanto, qué entidades obtienen los numerosos derechos que se derivan de la condición de Estado. Las normas son un compromiso entre dos enfoques.

Uno de ellos es el realismo duro. Éste dice que debemos reconocer a quienquiera que tenga el control sobre el terreno, incluso si son infractores de la ley o dictadores en lugar de demócratas.

La regla general sobre la condición de Estado es que los Estados deben cumplir los requisitos de eficiencia. La Convención de Montevideo de 1933 los enumera: población, territorio, gobierno y “capacidad para entablar relaciones con los demás Estados”.

El último requisito también puede describirse como independencia.

Es probable que las repúblicas de Donetsk y Lugansk nunca hayan tenido la suficiente independencia como para calificarse de Estados. Por un lado, Ucrania no ha renunciado a disputar el territorio. Por otro lado, siempre han dependido de Rusia en lugar de ser verdaderamente independientes.

Pero ese no es el único problema que tienen.

El otro enfoque que da forma al derecho de los Estados es el idealismo consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Una de las normas de la Carta, que se convirtió en derecho internacional vinculante en 1945, es que los Estados no deben utilizar la fuerza militar contra otros Estados (salvo de forma defensiva o si el Consejo de Seguridad de la ONU lo autoriza).

Esta norma es la base de una excepción a la regla general. Un territorio no puede calificarse de Estado si fue creado por la fuerza militar ilegal. Y parece que la creación de estas dos repúblicas en el este de Ucrania en 2014 –y su supervivencia– fue posible gracias al apoyo militar ilegal de Rusia.

Reconocimiento ilegal

Dado que las repúblicas de Donetsk y Lugansk no son Estados según el derecho internacional, el territorio sigue estando bajo la soberanía de Ucrania. Al reconocerlas, Rusia negó esta soberanía de manera fundamental. El abogado y juez internacional Hersch Lauterpacht calificó el reconocimiento de esta situación como “una delincuencia internacional”.

En otras palabras, es ilegal. Muchos estados lo han señalado, entre ellos Estados Unidos y Australia.

Esta situación solía darse con frecuencia. En 1903, Estados Unidos reconoció parte de Colombia como el nuevo estado de Panamá para que los estadounidenses pudieran construir un canal allí. En 1932, Japón reconoció parte del noreste de China como el nuevo estado de Manchukuo, que era una marioneta japonesa.

Lo que ha cambiado, desde 1945, es la norma de la Carta de la ONU contra el uso de la fuerza militar por parte de un Estado contra otro. Eso eleva las apuestas porque el reconocimiento ilegal de un estado puede utilizarse para justificar una invasión ilegal.

El reconocimiento abre nuevos argumentos para Rusia

Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. En cuanto Rusia reconoció a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, éstas invitaron a las tropas rusas a “su” territorio como “fuerzas de paz”. Pero seguía siendo el territorio de Ucrania, no el suyo. Y eso hizo que las tropas fueran invasoras, no pacificadoras.

El valor del reconocimiento para Rusia es que la invasión parecía un poco menos descarada.

Si las dos repúblicas fueran realmente Estados soberanos, estarían en su derecho de invitar a las tropas rusas, al igual que otros Estados son libres de acoger tropas estadounidenses. Partiendo de esta premisa, Rusia puede decir a su propio pueblo y a cualquiera que quiera escuchar que actuó legalmente.

Ahora también se abren otros argumentos para Rusia, de nuevo basados en la premisa incorrecta de que las dos repúblicas son Estados. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk reclaman más territorio ucraniano que no controlan. Rusia puede ahora utilizar estas reivindicaciones como pretexto para invadir más profundamente Ucrania.

Lo que ha hecho Rusia en el pasado nos da una idea de lo que podría hacer.

En 2008, Rusia reconoció como Estados a dos partes escindidas de Georgia: Abjasia y Osetia del Sur. Todavía las ocupa militarmente.

En 2014, Rusia reconoció otra parte de Ucrania –Crimea– como un nuevo Estado. En este caso, Rusia fue más allá de la ocupación militar. La llamada república de Crimea duró muy poco. En dos días, celebró un controvertido referéndum y firmó un “tratado” para formar parte de Rusia.

El desafío de Rusia al derecho internacional

Rusia no es el único Estado que ha invadido ilegalmente otro Estado en las últimas décadas. Ni siquiera es la única gran potencia. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 también fue ampliamente condenada como ilegal.

Una de las diferencias puede ser que Rusia está desafiando la ley de una forma más sostenida y sistemática, que hace temer a los Estados democráticos. Pero no es del todo exacto decir que Rusia quiere que el mundo vuelva a ser como era antes de 1945. No ha repudiado la Carta de la ONU.

Por el contrario, al menos por el momento, está encubriendo parte de su comportamiento ilegal con el lenguaje del derecho internacional. De eso se trata el reconocimiento de las dos repúblicas.

Pero quiere un mundo en el que, para Rusia, una endeble capa de lenguaje jurídico sea suficiente.![]()

Rowan Nicholson, Lecturer in Law, Flinders University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.